走向世界的“文化特使”

——随州曾侯乙编钟的外交故事

出土40多年间,随州曾侯乙编钟以其恢宏气势、华夏正音,不仅见证着改革开放以来的重大事件,也拉近了中国与世界的距离,成为文化传播的符号和对外交流的使者。

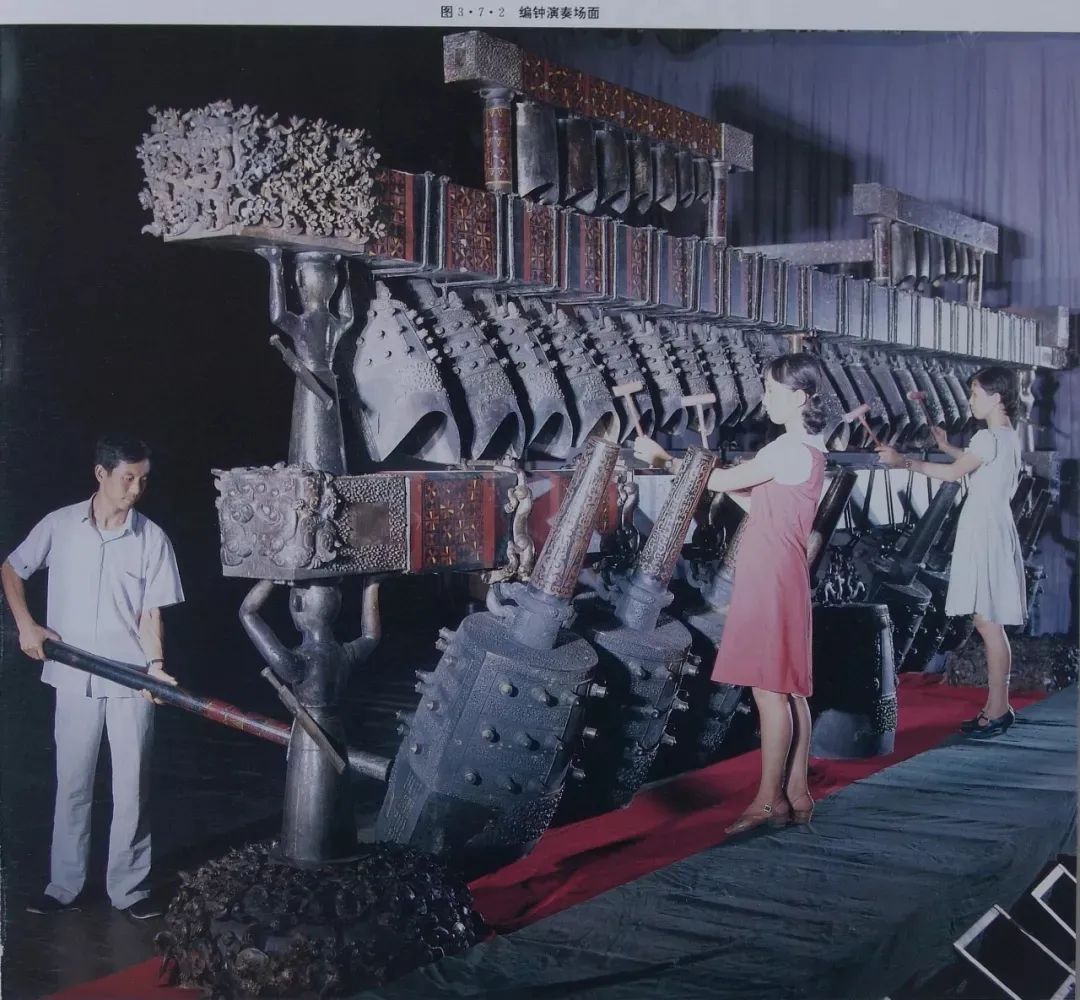

1978年8月1日,曾侯乙编钟出土后不到3个月,一场史无前例的曾侯乙编钟原件演奏音乐会在随州举行。随着画外音对曾侯乙墓的发掘概况徐徐道来,开篇曲目《东方红》缓缓奏响……在地下沉睡了2400多年的曾侯乙编钟竟然能够旋宫转调,演奏出如此美妙的天籁之音,令人称奇。

“这是来自孔子时代的音响,第一次向公众公开发声。现场掌声雷动、气氛十分热烈。”回忆当时情景,曾侯乙墓发掘亲历者、湖北省博物馆原副馆长冯光生仍然非常激动。

此后,曾侯乙编钟不断在重要场合亮相,一次次惊艳世人。

1984年国庆,为庆祝新中国成立35周年,曾侯乙编钟在北京中南海怀仁堂奏响,演奏了中国古曲《春江花月夜》、世界名曲《欢乐颂》等,各国驻华大使沉醉其中,感受到中华文化的包容与开放。

1997年香港回归,经中央特批,破例使用曾侯乙编钟原件采音录制了大型交响乐《1997:天·地·人》,雄浑的乐声奏出泱泱大国的气度。

2008年北京奥运会颁奖仪式的音乐,以曾侯乙编钟原声、现代玉磬和交响乐融合演奏的民歌《茉莉花》,向世界传递着中国的优雅与热情,成为奥运历史上独特的音乐记忆。

2010年上海世博会,曾侯乙编钟(复制件)惊艳亮相,编钟乐舞演出达2000余场,吸引了国内外观众5000余万人次。

贯通天地的沉稳恢宏、温暖友善的宽厚平悦、触动心尖的空灵彻悟……曾侯乙编钟跨越时空,向世人传递中华文化的无尽神韵。

近年来,曾侯乙编钟复制件以展览、展演和艺术交流等形式,活跃在国际舞台上,为弘扬优秀的民族文化作出了特殊贡献。

作为文化使者,曾侯乙编钟复制件随各类文物展览到访过美国、法国、英国、德国、荷兰、卢森堡、日本、新加坡等国家。

1992年,为纪念中日邦交正常化20周年,湖北省博物馆受邀赴日举办“曾侯乙墓出土文物特别展”,复制的曾侯乙编钟等古乐器随展演奏。东京国家博物馆工作人员对中国同仁说:“让古乐器发出如此美妙的乐音,真了不起,这是一种极好的艺术享受。”

1995年春,“欧洲文化节”在卢森堡举行,湖北省博物馆应邀在卢森堡举办“中国周代艺术品展”,复制的曾侯乙编钟、编磬等古乐器同时进行现场演奏,令欧洲观众陶醉。时任卢森堡文化部长的艾妮科女士在活动结束时感叹道:“一个多月里,狂热的观众看到了一幅迷人的图画,并扩大了对遥远东方真实文化的了解。”

在陈列曾侯乙编钟原件的湖北省博物馆,2004年接待了超过500万人次的中外观众,高峰时段一天有3万多人参观曾侯乙编钟。作为陈列展览的延续,湖北省博物馆成立编钟乐团,以曾侯乙墓出土乐器为基础,打造出一台古乐器演奏会,每天吸引海内外观众排长队入场观看演出。湖北省歌舞剧院以曾侯乙编钟为原型编排的《编钟乐舞》是该院“镇院之宝”之一,自1983年创排以来,作为我国对外文化交流的保留节目享誉世界,出访60余个国家和地区,演出1000余场。1990年,随州博物馆曾侯乙编钟乐团成立,巡演全国各地,累计接待海内外游客5000万人次。2000年,在武汉音乐学院中国器乐系主任谭军带领下,成立了全国首个青年编钟乐团,在世界各地举办编钟音乐会。他们向更多观众推荐这一人类共有的音乐记忆,将“活起来”的编钟文化播撒到世界各地。